Quando fiorisce il castagno?

di Daniele Besomi

La domanda del titolo è posta provocatoriamente male. Per cominciare, non esiste “il castagno” ma ci sono centinaia di varietà (più di 100 nella sola Svizzera Italiana), selezionate nella storia per soddisfare diverse esigenze umane: precoci e tardive (sia nella fioritura che nella fruttificazione), con diversi gradi di conservabilità, adatte a molteplici usi (da bollire, arrostire, essiccare e trasformare in farina, oppure anche solo coltivati per il legname), varietà che oltretutto si sono incrociate tra loro, producendo fioriture scaglionate e quindi prolungate. Questo vale generalmente per buona parte delle piante da frutto coltivate.

In secondo luogo, l’inizio delle fioriture —per il castagno, nella Svizzera Italiana più o meno a partire dal 10 giugno fino a principio luglio— dipende dall’esposizione del terreno, dalle proprietà del suolo, dalla quota, e dall’andamento meteorologico della stagione (dal numero di giorni di gelo[1] alla piovosità, dalle temperature alla luminosità), da eventuali malattie e parassiti delle piante.[2] Qui le cose cominciano a diventare complicate, perché questi fattori interagiscono tra loro: per esempio, sia lo sviluppo fenologico della pianta che quello di malattie e parassiti dipendono entrambi dalle precipitazioni e dalla temperatura, e la presenza di patogeni può interferire con lo sviluppo della vegetazione e delle fioriture.

Vi sono comunque dei semplici modelli fenologici che mettono in relazione le varie fasi di sviluppo della pianta con quella che è indubbiamente la variabile principale, vale a dire la temperatura (variabili come la quota e l’orientamento del pendio comportano infatti variazioni della temperatura locale, ed è anche per questa via che influenzano la data specifica di fioritura). È noto da tempo, infatti, che le piante si sviluppano unicamente se riescono ad accumulare una certa quantità di calore al di sopra di una certa soglia. Da qui si ricavano indicazioni che gli agricoltori conoscono bene: per esempio, conoscendo la quantità di calore necessario alle diverse varietà di certe piante per riuscire a portare a maturazione i frutti permette di capire quale varietà è adatta ai dati climatici di una certa stazione.

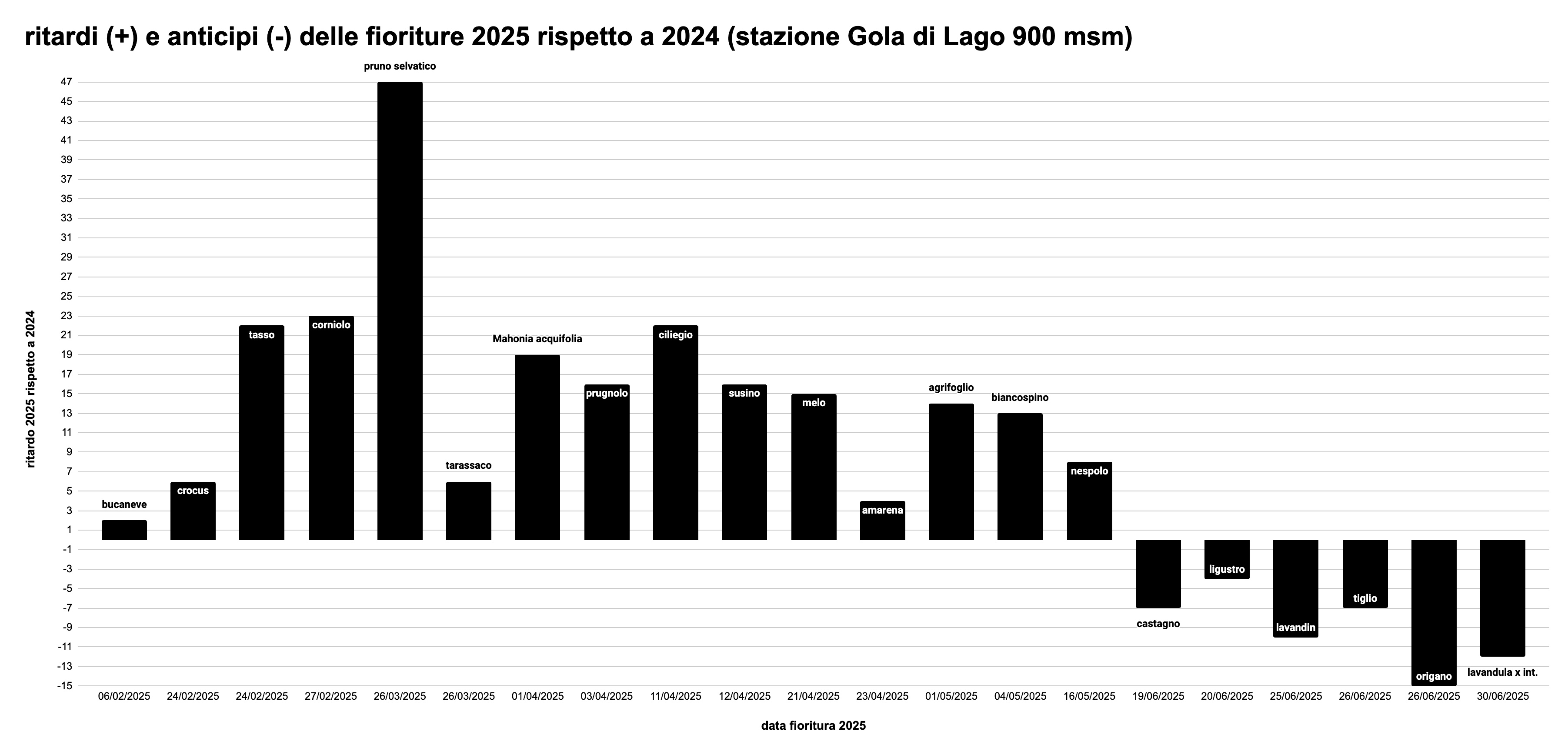

Ogni specie e persino varietà di pianta ha soglie di temperatura diverse alle quali reagisce: per esempio, alcune cominciano ad accumulare calore solo quando la temperatura supera 5°C, altre solo quando supera 10°C. A 7°C, in tal caso, le prime stanno portando avanti la loro fase di sviluppo, mentre le seconde ancora non reagiscono. I modelli semplici, in generale assumono per gli alberi a fioritura tardiva una soglia di reazione a 10°. Questo ci porta al nostro castagno: perché nel 2025 è fiorito prima rispetto al 2024? Probabilmente questo ha qualcosa a che vedere con l’andamento cumulativo delle temperature sopra i 10°C nei due anni in questione. Questo andamento dovrebbe anche contribuire a spiegare perché le fioriture primaverili (per esempio il ciliegio) fossero in ritardo nel 2025 rispetto al 2024, mentre per le fioriture estive si è verificato il fenomeno opposto. I dati raccolti nella stazione di Gola di Lago (900 metri) sono illustrati in figura 1: i valori positivi, tutti nei mesi primaverili fino a maggio, indicano che le fioriture del 2025 erano in forte ritardo (fino a 2-3 settimane) rispetto alle fioriture del 2024, mentre le fioriture da giugno in poi erano in anticipo rispetto a quelle dell’anno precedente (valori negativi). C’è dunque stato un momento di rottura tra maggio e giugno: si tratta di vedere se si trova una corrispondenza con i corrispondenti dati delle temperature, più precisamente con il calore a disposizione delle piante: quanti gradi e per quanto tempo.

Figura 1: ritardi delle fioriture del 2025 rispetto al 2024. I dati positivi indicano un ritardo, quelli negativi un anticipo.

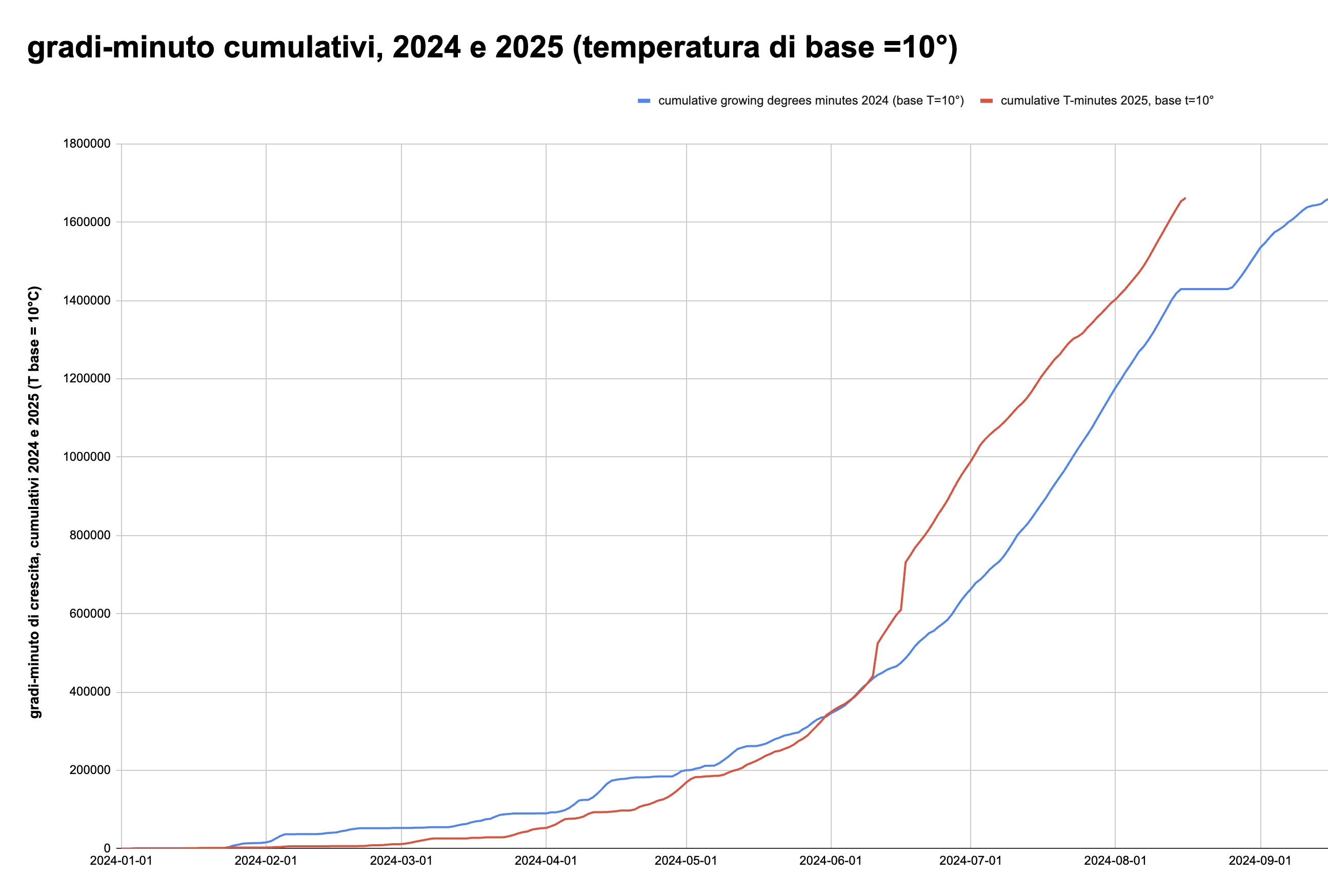

Dispongo dei dati delle temperature della stazione misurati ogni 2 minuti durante l’intero periodo rilevante. È dunque facile calcolare i gradi-minuto accumulabili dalle piante: si tratta semplicemente di calcolare per ogni punto quanti gradi al di sopra di 10 erano stati registrati dai termometri, e moltiplicarlo per il numero di minuti trascorsi dall’ultima osservazione (per esempio, 14°C per 10 minuti producono 40 gradi minuto = (14° - 10°) * 10 minuti).[3] Per le piante non è importante la temperatura di un giorno, ma l’accumulo di energia dal momento della fine della quiescenza fino al momento della fioritura. Si tratta dunque di sommare i vari gradi-minuto accumulati nell’intero periodo. Le curve corrispondenti, per il 2024 e 2025, sono riportare in figura 2. Come di vede chiaramente, fino a principio giugno il calore accumulato nel 2024 era nettamente superiore a quello che le piante hanno potuto accumulare nel 2025. Poi, nel 2025, è arrivata un’ondata di caldo precoce nella seconda decade di giugno, con temperature fino a 30°C durate il giorno e al di sopra di 16° la notte, con un ulteriore rialzo nella terza decade, con massimi a 34° e minime sopra 20°. Questo ha permesso di accumulare molto gradi-minuto e ha decretato un sorpasso del calore accumulato nel 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Figura 2: il calore accumulabile dalle piante (gradi al di sopra di 10°C * durata in minuti) nel 2024 (linea blu) e 2025 (rossa)

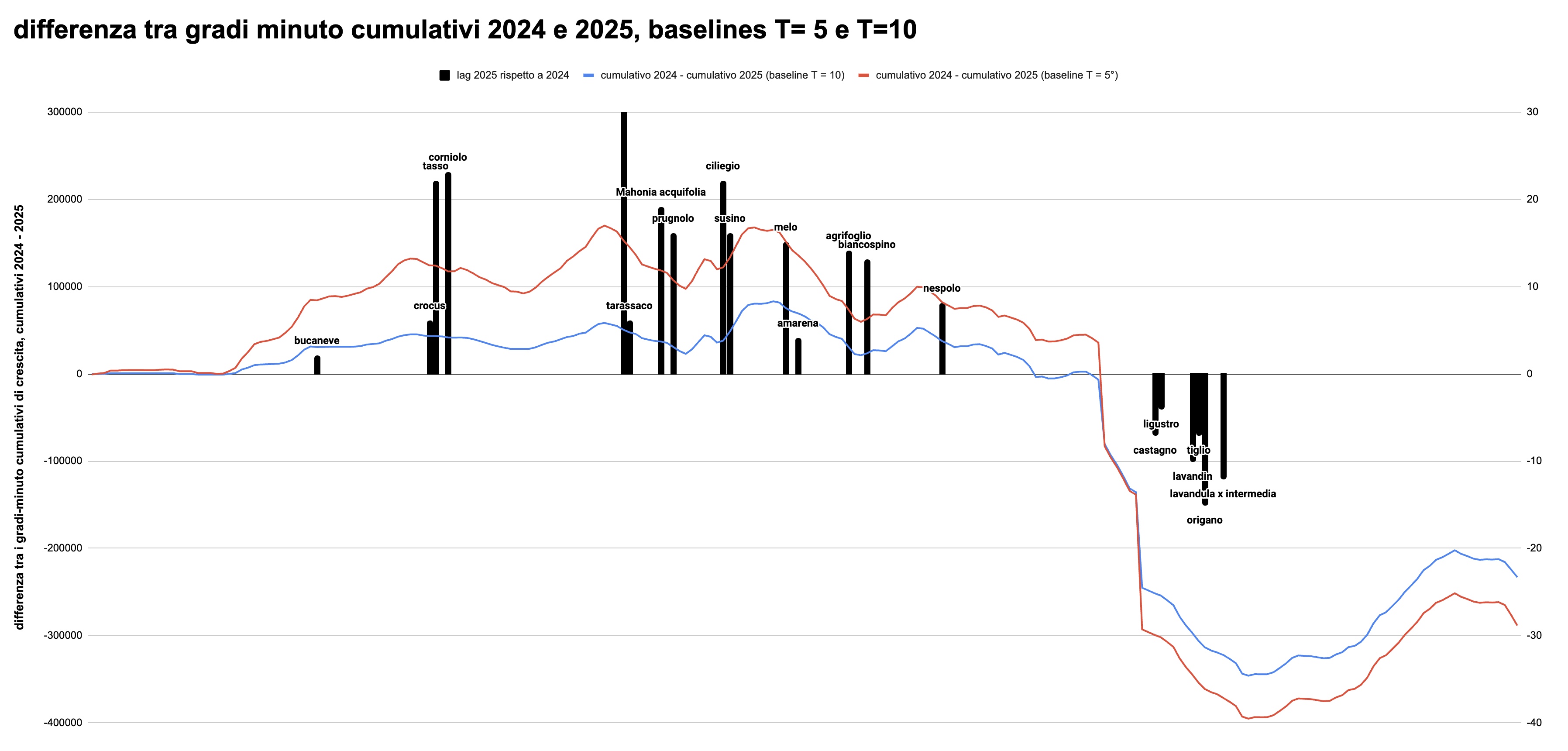

Si tratta ora di sovrapporre i dati sul calore a quelli degli anticipi delle fioriture. Nella figura 3 è rappresentata la differenza tra il calore accumulato nel 2024 e 2025, non solo in base all’ipotesi considerata precedentemente che la soglia di temperatura sia 10°C ma anche nell’ipotesi che le piante inizino ad accumulare calore già a 5°C. Le barre nere riportano i ritardi nella fioritura del 2025 rispetto al 2024. Qui è piuttosto evidente che se in una stagione si accumula più calore, le fioriture si anticipano, e viceversa.

Figura 3: differenza tra il calore accumulabile dalle piante (sopra i 5°C (linea blu) e i 10°C (linea rossa)) tra il 2024 e il 2025 (sopra lo zero: calore 2024 > calore 2025) e ritardi nelle fioriture (come in figura 1)

Anche il modellino semplice, allora, si dimostra capace di spiegare alcuni fenomeni, riguardanti non una sola specie (il castagno) ma diverse (in questo caso, tutte quelle monitorate). Questo suggerisce di provare ad affinare un po’ il modello: magari limitandosi ad una sola variabile, la temperatura, ma tenendo conto anche del tempo di quiescenza delle piante (non uguale per tutte), delle diverse soglie di calore necessarie alla crescita, e dell’energia che ciascuna specie di piante deve accumulare per poter crescere. Se ne parlerà in un prossimo articolo.

Note e riferimenti

[1] Eppich, B., Dede, L., Ferenczy, A., Garamvölgyi, Á., HorvÁth, L., Isépy, I., Priszter, S.Z., and Hufnagel, L. 2009. Climate effects on the phenology of geophytes. Appl. Ecol. Environ. Res. 7(3): 253–266.

[3] Per indicazioni sulla letteratura si veda per esempio Meifang Zhao, Changhui Peng, Wenhua Xiang, Xiangwen Deng, Dalun Tian, Xiaolu Zhou, Guirui Yu, Honglin He, and Zhonghui Zhao, Plant phenological modeling and its application in global climate change research: overview and future challenges, Environmental Reviews, February 2013, e Najeeb H. Alsubhi e Saad M. Alzahrani, Plant phenology: definition, history, and response to environmental factors, Egyptian Journal of Botany Vol. 64, Special Issue, pp. 49-58 (2024)

[2] I modelli semplici solitamente calcolano a partire dalla media tra la temperatura massima e minima giornaliera. Disponedo di un’elevata frequenza di campionamento, che produce una curva praticamente continua, si può evitare questa approssimazione e calcolare effettivamente l’area della curva di temperatura al di sopra di 10°C.